布列斯特-立陶夫斯克条约(Friedensvertrag von Brest-Litowsk;Брестский мир,常被简称为布列斯特条约或布列斯特和约),是第一次世界大战期间,苏俄政府与同盟国(包括德意志帝国、奥匈帝国、保加利亚、奥斯曼土耳其帝国)在布列斯特-立陶夫斯克签订的和约。

目录[隐藏] |

条约背景 [编辑]

1917年12月3日,谈判开始,德国提出了把波兰、立陶宛、爱沙尼亚的局部和拉脱维亚、白俄罗斯的全部割让给德国并赔款30亿卢布的苛刻条件,这引起了布尔什维克党内严重的分歧。列宁主张接受德国的条件,签订和约,为新生政权争得喘息机会,季诺维也夫、索柯里尼柯夫、斯大林、阿尔乔姆、斯塔索娃、斯维尔德洛夫等六名中央委员支持列宁;布哈林为代表的“左派共产主义者”反对签订和约,主张对帝国主义继续世界大战,中央委员布勃诺夫、乌里茨基、洛莫夫支持布哈林;托洛茨基则主张停战,复员军队,但不与德国签约(即“不战不和”),中央委员克列斯廷斯基、捷尔任斯基、越飞支持托洛茨基。

1918年1月2日,苏俄政府召开中央和地方负责人会议。60人出席的会议上,赞成布哈林主张的32人,赞成托洛茨基主张的16人,赞成列宁主张的仅15人。最终,列宁的主张因处于少数而未能被通过。

1918年1月24日,苏俄政府召开中央会议,重新表决签约的问题。托洛茨基的主张以9票对7票的多数通过,列宁的主张仍然没有被多数所接受。

1月30日,布列斯特谈判恢复。作为外交人民委员(即外交部长)、谈判代表团团长,托洛茨基临行前与列宁约定:如果德国下了最后通牒就让步签约。结果德国果然向苏俄下了最后通牒,托洛茨基向列宁电报询问对策,列宁立即覆电坚持:接受德国条件,立即签约。但是托洛茨基没有接受列宁的建议,而是发表了拒绝签约的声明,率团离开布列斯特。结果,德国开始对苏俄大举进攻。

2月18日,在十分紧急的情况下,苏俄中央委员会举行了的紧急会议。会上,列宁的主张又被以6:7的票数否决。随后,中央又连夜开会,经过激烈的争论,托洛茨基转而支持列宁,会议结果以7票赞成、5票反对、1票弃权的结果通过了列宁的提案。苏俄政府连夜通知德国方面,同意签约。

但是,德国在得到通知后没有停止进攻,并于2月23日提出更加苛刻的条件。苏俄党中央又召开有15名委员参加的紧急会议。会议中,大多数委员表示不赞成列宁的主张。列宁只得提出,如果这种空谈继续下去,他就要辞职,退出政府和中央委员会。布哈林对此毫不在乎,斯大林也未发生动摇。托洛茨基不同意列宁的意见,但为了防止列宁辞职和党的分裂,他的态度发生变化。在他的影响下,出现了4票弃权。结果列宁的主张以7票赞成、4票弃权、4票反对获得通过。同日在苏维埃中央执行委员会上再以116:85(26票弃权)之多数通过。托洛茨基被解除了外交人民委员的职务,改由格奥尔基·契切林接任。

2月24日,苏俄政府重新派出了谈判代表团与德国进行谈判。

条约内容 [编辑]

3月3日,布列斯特和约正式签订。条约包括下列文件:

- 苏俄和德国、奥匈帝国、保加利亚、土耳其的和约及附件

- 苏俄和德国的法律政治条约

- 苏俄和奥匈帝国的法律政治条约

- 苏俄和保加利亚的法律政治条约

- 苏俄和土耳其的法律政治条约

- 苏俄和德国关于若干政治问题的附加条约#苏俄和德国的财政协定

- 苏俄和德国的私法协定

上述条约(一)至(五)项于1918年3月3日在布列斯特-立托夫斯克签订,3月29日在柏林互换批准书之后生效。(六)至(八)项于1918年8月27日在柏林签订,9月6日在柏林互换批准书生效。

条约主要内容如下:

- 苏俄终止与德国、奥匈帝国、保加利亚和土耳其的战争状态;

- 苏俄军队全面复员,海军军舰驶回海港并解除武装;

- 苏俄承认芬兰、乌克兰、格鲁吉亚之独立,并有义务同乌克兰人民共和国立即缔结和约;

- 苏俄将爱斯特兰、立夫兰、库尔兰、立陶宛、俄属波兰等地割与德意志帝国与奥匈帝国,而上列各地今后之政治状态,仅德奥二国有权决定;

- 苏俄撤出阿达罕(Ardakhan)、卡尔斯、巴统等省,由奥斯曼土耳其帝国接管;

- 苏俄拆除阿兰群岛上所有防御工事,其未来地位由德奥瑞芬四国共同决定。

此外,在8月27日时于柏林所签订之补充条款中尚规定苏俄需给付德国60亿马克赔款,分五期偿还,但最后付款日期不得超过1918年底。

影响 [编辑]

此条约对俄国是相当沉重之打击,俄方所受之损失大致如下:

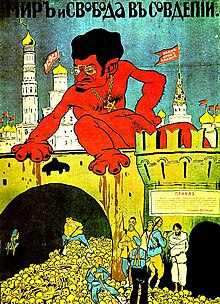

由于此条约和俄方当初的理想“不割地,不赔款”相距实在过大,不仅苏维埃中的孟什维克派代表大力反对,连布尔什维克党内部亦有人反对。但列宁一再为其主张辩护,并将此合约与1807年俄法的《提尔西特条约》相比,只是为了暂时退让并谋求反击之机。最后于3月8日布尔什维克党第七届代表大会以30:12通过,同月18日再由苏维埃临时特别代表大会以784:261通过。

条约的废弃 [编辑]

德国战败后,于11月11日同协约国签订了停战协定,其中第二款《关于德国东部边界的规定》之第15条规定德国放弃《布加勒斯特和约》及《布列斯特-立托夫斯克和约》及其补充条约。全俄中央执行委员会随后于11月13日通过决议单方面废除此条约,使得该条约的内容实际上成了一纸空文。

一般认为,这是苏俄政府以空间换时间的成功外交。它充分地利用了国际间的矛盾,使新生的苏俄政府有了巩固政权的时间,为此后维护政权创造了有利条件。而且,由于此一外交策略的成功,列宁的个人声望也达到了顶峰。

第一次世界大战条约