(大纪元记者吴英编译报导)去年爆发自武汉的中共病毒(新型冠状病毒),一个月之内疫情严峻,迄今全球科学家对它的认识依然有限。

瑞士生物技术公司SunRegen Healthcare AG首席科学家董宇红(Yuhong Dong,音译)撰文提出中共病毒的科学难题。以下是全文内容。

中共病毒的突然爆发扩散到整个中国,并且震惊全球。这个新病毒具有极高的传输速度(基本繁殖数R0高)以及高致死率特征,对人类构成前所未有的巨大威胁。由于目前来自中国的信息有限,科学界对这个病毒的起源、人与人之间传播持续时间,以及受感染者的临床管理等方面的认识存在很大差距。科学家最近发表有关该病毒的研究论文,确定它的起源与自然界的基因重组无关以及从动物传播给人类,但是仍有多项难题待进一步探讨。

中共病毒的起源似乎与自然重组无关

大多数论文指出,2019-nCoV与蝙蝠冠状病毒的相似度为88%,与SARS的冠状病毒的相似度为79%,与MERS则仅50%。中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所国家生物安全重点实验室陆柔剑(Roujian Lu)2020年1月30日在《柳叶刀》期刊发表论文说:“(自然)重组可能不是该病毒出现的原因。”

2020年1月27日,希腊一项研究分析了2019-nCoV的遗传关系,发现“新型冠状病毒(中共病毒)的基因,大约五成与sarbecvirus亚属中的其它病毒没有密切的遗传关系”,并且具有其它冠状病毒所没有的中间区段。

这些研究发现表明了2019-nCoV是一种新型的冠状病毒,推翻了作者原来认为的2019-nCoV起源于不同冠状病毒之间的随机自然突变的假设(也就是说不是自然演变来的)。

患者间存在极高的遗传一致性 证明最近才传播给人类

2019-nCoV是一种RNA病毒,具有很高的自然突变率。陆柔剑等人在《柳叶刀》发表的论文指出:“作为一种典型的RNA病毒,冠状病毒的平均演化速率约为每个位点每年会取代10-4个核苷酸(nucleotide),每个复制周期都会产生突变。因此,令人惊讶的是,本论文所描述的来自不同患者的2019-nCoV序列几乎相同,序列同源性(sequence identity)超过99.9%。这一发现表明,2019-nCoV是在很短时间内自一个起源地产生,而且相对较快的被检测到。”

上周,《科学》杂志的一篇文章说:“病毒在人群中传播的时间越长,就需要更多的时间来形成能够区分感染者体内毒株的突变,并且鉴于迄今为止分析发现的2019-nCoV序列,最多只检测出来7个核苷酸的差异,这表明它是最近才进入人体的。不过,是哪个动物将这个病毒传播给人类,目前仍然是一个谜。”

蝙蝠或华南海鲜市场并非所有的故事

陆柔剑在《柳叶刀》期刊发表的论文还探讨了中共病毒的天然宿主。“首先,该病毒疫情于2019年12月下旬首次被报导出来,当时武汉的大多数蝙蝠物种都在冬眠。其次,同时贩卖各种非水生动物(包括哺乳动物)的华南海鲜市场,并没有出售蝙蝠,也没有发现蝙蝠踪影。第三,2019-nCoV与其近亲蝙蝠的bat-SL-CoVZC45和bat-SL-CoVZXC21间的序列同源性小于90%。因此,这两个蝙蝠冠状病毒序列并不是2019-nCoV的直接祖先。”

该论文作者指出,虽然2019-nCoV可能最初寄宿在蝙蝠上,但是传递给人类的机制目前仍是个谜。

此外,该《科学》杂志的论文亦写道:“虽然华南(海鲜)市场可能在传播2019-nCoV的早期发挥了作用,但其是否为导致该病毒爆发的源头仍有疑问。虽然两份有关武汉市早期病例的研究,其中一份报告说在前41例中有27例,另一份的前47例中有26例,与华南(海鲜)市场有关,但多达45%的早期病例与华南(海鲜)市场无关,包括一些最早的病例。这增加了中共病毒最初有可能是从其他渠道感染到人体的可能性。”

棘突蛋白(Spike Protein)具有4个精确的突变 却没有影响其与人类受体的亲和力

每种病毒都必须具有与人类细胞结合的受体,而且只能在人类细胞内生活以及必须依靠人类细胞进行复制。没有这些功能,存在人体血液或组织液中的病毒很容易被人体免疫系统清除。

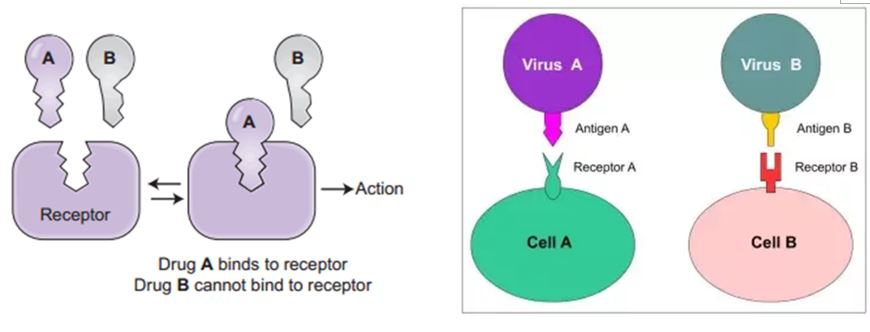

病毒通过特定的表面蛋白通道进入人体细胞。病毒表面蛋白与人体细胞结合的相互作用,就像使用钥匙开锁一样(图1)。

先前的研究表明,不同冠状病毒与数个受体间的结合方式各有不同,例如SARS冠状病毒(SARS-CoV)的血管紧张素转化酶2(angiotensin-converting enzyme 2,简称ACE2)。人体组织中存在大量的ACE2受体,尤其是肺和小肠的上皮内膜,提供了SARS-CoV进入人体的途径。

根据陆柔剑等人在《柳叶刀》杂志上发表的论文,SARS-CoV和2019-nCoV的受体结构存在相似性。2019-nCoV的棘突蛋白(Spike Protein,S-蛋白)负责与细胞受体结合,是该病毒攻击宿主细胞组织至关重要的成分。

该研究团队获得的分子模型数据表明,尽管2019-nCoV受体结合键中存在氨基酸突变,但是2019-nCoV仍可能使用ACE2受体进入宿主细胞。

2020年1月21日,中国科学院上海巴斯德研究所分子病毒与免疫重点实验室研究人员在《中国科学生命科学》(SCIENCE CHINA Life Sciences),发表了一篇名为“源于武汉爆发的中共病毒的进化及其棘突蛋白对人类传播风险的建模”(Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human transmission)的论文,对武汉2019-nCoV的S蛋白进行了更精确的分析。以下摘自其中一段内容。

与其它冠状病毒基因结构域相比,S蛋白通常具有最容易变化的氨基酸序列。然而,尽管中共病毒与感染人类的SARS-CoV之间存在相当大的遗传距离,而且总体上中共病毒S蛋白与SARS-CoV的同源性较低,但是中共病毒S蛋白与受体结合(RBD)场域中的序列,却有多个片段与SARS-CoV具有高度同源性。已有研究发现,SARS-CoV S蛋白中第442、472、479、487和491位的残基位于受体复合物界面,并且被认为是SARS-CoV跨物种及人际传播至关重要的位点。因此,令我们惊讶的是,尽管替换了五个重要的界面氨基酸残基中的四个,中共病毒CoV S蛋白被发现与人体的ACE2具有显着的结合力,也就是在替换了中共病毒S蛋白中442、472、479和487位的残基位后,并没有改变它的结构构像。中共病毒S蛋白和SARS冠状病毒S蛋白在RBD结构域中共享几乎相同的3-D结构,因此在相互作用界面中保持相似的‘范德华力’(van der Waals)与‘静电’(electrostatic)性质。因此,中共病毒仍然能够通过S蛋白与ACE2的结合途径,对人类传播构成重大的公共卫生风险。”

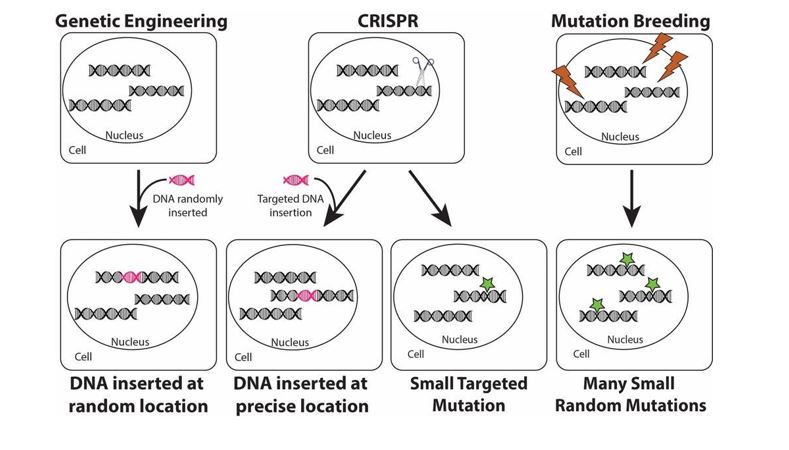

我们已经知道,2019-nCoV是不同于SARS的病毒,也知道S蛋白具有高度突变性,因此,如果2019-nCoV的S蛋白的基因序列、蛋白质结构以及功能与SARS病毒有所不同,也就不足为奇了。然而,这种中共病毒如何能聪明且精准地选择在哪些定位点突变的同时,又能保留其对人类ACE2受体的亲和力?该病毒为何可以仅改变S蛋白的四个氨基酸?又如何知道使用“常间回文重复序列丛集关联蛋白系统”(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats,CRISPR-associated proteins)来确保这些动作的发生? (图2)

令人惊讶的发现:感染艾滋病毒的S蛋白

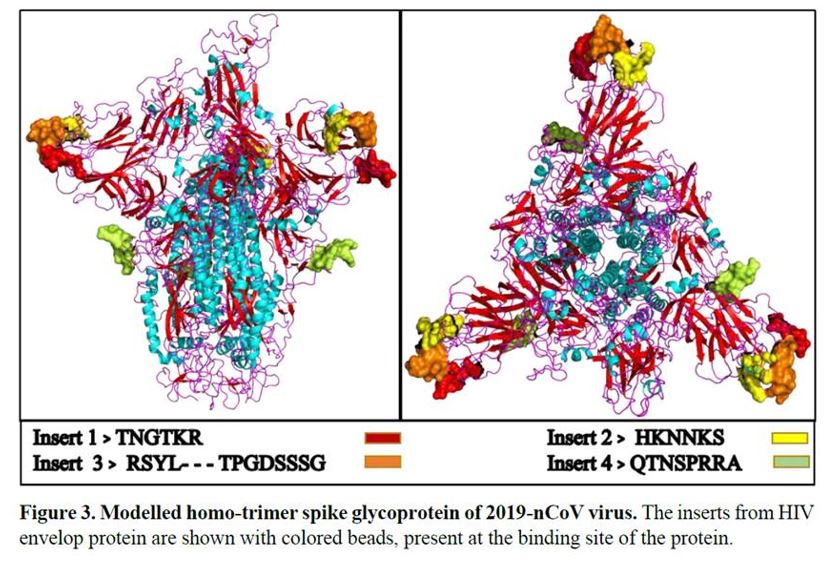

2020年1月27日,印度理工学院(Indian Institute of Technology)的普拉丹(Pradhan)教授等人发表了一篇论文:《2019-nCoV棘突蛋白中独特插入片段与HIV-1的gp120(蛋白)和Gag(蛋白)的异常相似性》(Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag)。

作者发现在2019-nCoV的棘突糖蛋白(spike glycoprotein,S)中有4个独一无二的插入片段(insert),“重要的是,所有4个插入体片段中的氨基酸残基,均与HIV-1的gp120(蛋白)或HIV-1的Gag(蛋白)具有相同性或相似性。有趣的是,尽管插入片段在一级氨基酸序列上是不连续的,但是2019-nCoV的3D模型显示它们会聚在一起构成受体结合位点。在2019-nCoV中发现的4个独特的插入片段,这些插入片段都与HIV-1的关键结构蛋白中的氨基酸残基具有同一性或相似性,这在自然界中不太可能是偶然的存在。”

普拉丹等作者补充说:“令我们惊讶的是,在SARS冠状病毒的S蛋白或者其它冠状病毒科的蛋白,都没有发现这序列插入片段。这是令人震惊的发现,因为病毒不太可能在短时间内自然地获得这种独特的插入片段。”

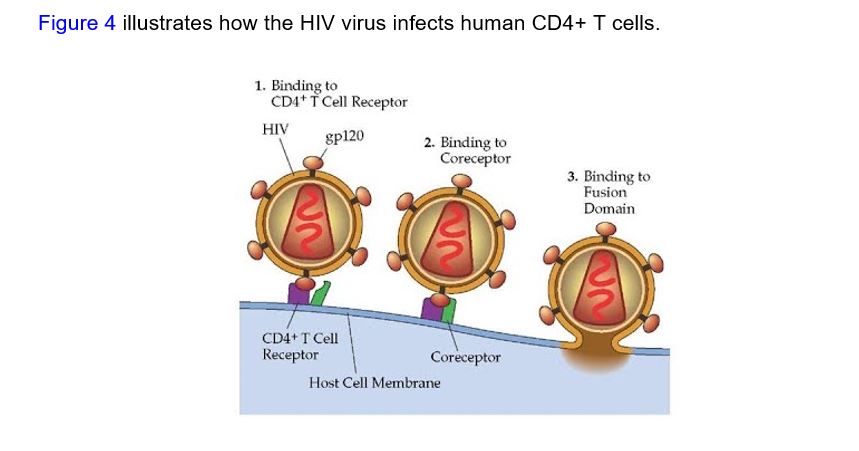

“出乎意料的是,所有插入片段都与人类免疫缺陷病毒1(HIV-1)一致。进一步的分析显示,HIV-1与2019-nCoV的比对序列来源于表面糖蛋白gp120(氨基酸序列位置:404—409、462—467、136—150)和Gag蛋白(366—384氨基酸)。HIV的Gag蛋白与宿主细胞结合、包装病毒以及形成病毒样颗粒。gp120在通过与受体CD4结合识别宿主细胞的过程中起到关键作用,这种结合可以诱导gp120结构的重排,为驱动因子共受体(如CXCR4和/或CCR5)创建了高亲和力结合位点。”

众所周知,CD4细胞对于人类免疫是必不可少的细胞,并且是人类免疫缺陷病毒或HIV的直接目标。HIV附着在CD4细胞上,接着进入并感染它们。然后,该病毒将每个受感染的CD4细胞变成一个工厂,制造更多的HIV病毒,直到最终所有CD4细胞都被破坏。感染了艾滋病毒的人失去了免疫力或防御系统,就像失去军力的国家。

作者再次强调,2019-nCoV的S蛋白中被插入与HIV-1的gp120蛋白和Gag蛋白高度相似的片段是不太可能自然发生的。

该论文的作者之一昆杜(Bishwajit Kundu)教授,是专门从事蛋白质基因和基因工程研究的专家,在过去的17年中,其在PubMed上发表了约41篇论文,其中包括影响重大的生物医学期刊。

如果我们仔细观察一下S蛋白的4个插入片段,它们都位于蛋白的结合表面上,似乎是被设计成能够与目标细胞受体位点结合。自然的偶然突变是随机分布在整个长度的S蛋白上,而所有的这些插入都同时出现在S蛋白的结合位点上,这是不太可能发生的事。

临床证据:患者发生细胞因子风暴 血液淋巴细胞逐渐下降

那么,普拉丹等专家的发现究竟是对还是错?如果是正确的,该病毒应该能够侵入人体的CD4 T细胞并产生相应的临床特征。

2020年1月24日,来自武汉市金银潭医院的黄朝林(Chaolin Huang)教授等人在《柳叶刀》上发表的一篇文章:《中国武汉市2019年新型冠状病毒感染患者的临床特征》(Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China),支持了普拉丹等人的结论。

黄教授的研究团队分析了截至2020年1月2日确诊的41名中共病毒(武汉肺炎)病例临床症状。41例患者中只有27例(66%)曾去过华南海鲜市场,发病时的常见症状为发烧(98%)、咳嗽(76%)和肌痛或疲劳(44%);较少见的症状是多痰(28%)、头痛(8%)、咯血(5%)和腹泻(3%)。

呼吸困难发生率为55%(从发病到呼吸困难的中位时间为8天),63%患有淋巴细胞减少症,所有41例患者都出现肺炎症状,胸部CT检查发现异常。并发症包括急性呼吸窘迫综合征(29%)、贫血(15%)、急性心脏损伤(12%),和人传人感染(10%)。

32%患者被送入加护病房(ICU),6名患者(15%)死亡。与非ICU患者相比,ICU患者的血浆IL2,IL7,IL10,GSCF,IP10,MCP1,MIP1A和TNFα更高。2019-nCoV感染引起严重的呼吸系统疾病,类似于“严重急性呼吸系统综合症”(SARS)冠状病毒,并且与ICU入院率和高死亡率有关。

尽管病毒感染中常见低白细胞数,但令人惊讶的是,63%的患者(85% ICU患者)出现淋巴细胞数减少症状,低于1. 0 × 109/L。根据2004年一份有关SARS的研究报告,SARS患者平均淋巴细胞数通常是正常的。

2020年1月22日,中国网站发布了两项关于中共病毒的诊断和治疗的临床指南,其中之一是同济医院(Tongji Hospital)专家组撰写的《新冠状病毒性肺炎诊断和治疗快速指南》(Quick Guide for the Diagnosis and Treatment of New Coronavirus Pneumonia),另一份则是武汉华中科技大学同济医学院附属协和医院(Wuhan Union Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology)的《2019年新冠状病毒处理指南》(Instructions for Handling 2019 New Coronavirus)。第一份指南明确指出“淋巴细胞逐渐减少”,第二份指南强调“监视淋巴细胞绝对值的重要性”。

因此,对于一定比例的患者,观察淋巴细胞的减少具有相当的临床意义。CD4阳性T淋巴细胞占所有淋巴细胞的主要部分,尽管这不是对冠状病毒感染患者的常规检查,但监测CD4细胞计数对2019-nCoV患者可能会有帮助。

感染2019-nCoV患者的另一个临床特征是,血清细胞因子和趋化因子(chemokines)水平高,后者在黄教授的论文中被定义为“细胞因子风暴”(cytokine storm)。这个临床特征与普拉丹等人的观察一致,即2019-nCoV S蛋白诱导GP120中的结构重排,为趋化因子共受体(如CXCR4和/或CCR5)创建了高亲和力结合位点。

众所周知,激活T细胞表面受体会引起细胞因子风暴,后者有可能对器官和身体组织造成重大损害。例如,如果肺部发生细胞因子风暴,免疫细胞(例如巨噬细胞和体液)可能会触发组织损伤,从而导致急性呼吸窘迫并可能死亡。

虽然美国疾病控制及预防中心(CDC)网站说,对2019-nCoV感染者目前尚无特定的抗病毒治疗,但是,目前已有几例中共病毒(武汉肺炎)患者受益于洛匹那韦(lopinavir)等抗HIV药物的治疗。因此,更多此类详细的临床经验应该被分享。

结论

关于这个中共病毒仍存在许多科学问题。根据最近发表的科学论文,这种病毒具有前所未有的病毒学特征,表明这种病毒的自然发生概率是非常罕见的。该病毒感染具有非常严重的临床症状表现,对整个人类构成了巨大的威胁。势在必行的是,包括政府和公共卫生当局在内的世界各地的科学家、医师和人们都必须尽一切努力调查这种可疑的病毒,以了解其起源并保护人类的未来。

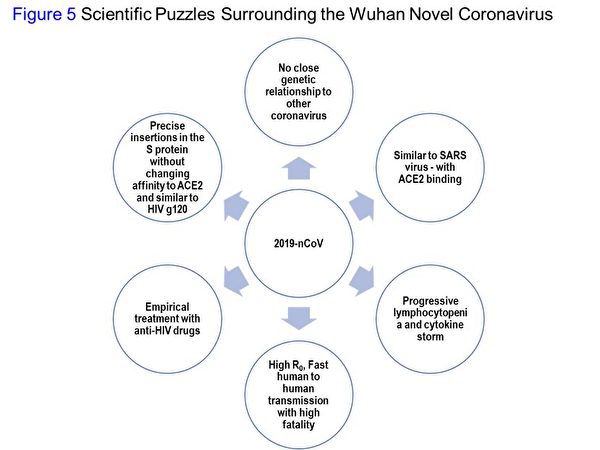

图5所列的科学难题包括:和其它冠状病毒没有亲近的基因关系;类似SARS,通过ACE2与人类受体结合;患者发生细胞因子风暴,血液淋巴细胞逐渐下降;高繁殖数RO,人传人速度快,致死率高;以抗HIV药物治疗;精准地选择在哪些定位点突变的同时,又能保留其对人类ACE2受体的亲和力。

本文作者董宇红是北京医科大学(Beijing Medical University)医学学士、北京大学传染病学博士,在病毒感染性疾病临床治疗和抗病毒药物研究方面有17年的工作经验。她曾是北京医科大学附属第一医院医生,后来在诺华研发部门(Novartis Development)任抗病毒药物临床研究医学专家。目前在瑞士生物技术公司SunRegen Healthcare AG担任首席科学家。