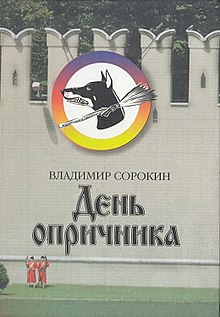

第一版 | |

| 作者 | 弗拉基米尔·索罗金 |

|---|---|

| 原标题 | День опричника Den' oprichnika |

| 译者 | 杰米·甘布雷尔 |

| 国家 | 俄罗斯 |

| 语言 | 俄语 |

| 出版商 | 扎哈罗夫书籍 |

发布日期 | 2006年 |

英文出版 | 2010 |

| 页面 | 224 |

| 国际标准书号 | 5-8159-0625-5 |

Oprichnik 日(俄语: День опричника, Den' oprichnika)是俄罗斯作家弗拉基米尔·索罗金(Vladimir Sorokin )2006 年的小说。故事设定在不久的将来,俄罗斯沙皇国已经恢复,并跟随政府的追随者 oprichnik经历了一天的怪诞事件。索罗金在后来的一次采访中[1]承认,他没有预料到他的小说是对未来的准确描绘,即使是在一些微妙的细节上,而是写这本书作为对事件状态的警告和“神秘预防”故事情节中描述的。标题是对Oprichnina的引用,伊凡雷帝的黑衣秘密警察,其标志是黑狗头(嗅出叛国罪)和扫帚(扫除所有叛徒)。

剧情概要[编辑]

2028 年,伊凡雷帝时代的沙皇统治得以恢复,俄罗斯被“俄罗斯长城”与世界其他地区隔离开来。沙皇专制已经恢复,仇外心理、保护主义、腐败和民族主义的理想在国内很强烈。唯一进入俄罗斯的外国商品是通过中欧过境 销售天然气和商品。

小说开头的主人公安德烈·科米亚加(Andrei Komiaga),在oprichnina的排名中排名第四,梦想着一匹白色的种马,这是一种反复出现的自由象征,逐渐远离Oprichnik(16 世纪真正的Oprichniks总是骑着黑马)。oprichnina 可以享受这样的特权,比如骑着一辆有一只狗头绑在保险杠上的梅赛德斯,生活在一个“人民的敌人”的术语中。新中世纪的执法者早上看到他谋杀了一个男孩(贵族)并参与轮奸他的妻子,他认为这是一项重要的工作。从那里,Komiaga 进行了其他看似常规的活动:他调查一位创作关于沙皇的煽动性诗歌的艺术家,拜访一位燃烧书籍的千里眼,吞下一条在他的大脑中产下致幻卵的鱼,最后参加仪式性的群交和自我折磨。他的同胞Oprichniki。一天结束时,疯狂的 Komiaga 回到家中,却发现他梦想中的白色种马已经远离他的掌握。

接待[编辑]

来自《纽约时报 》书评:“索罗金的烟火常常与苏联时代的参考和惯例巧妙地结合在一起。Oprichnik日的标题和 24 小时框架让人想起索尔仁尼琴的《伊万·杰尼索维奇一生中的一天》(1962 年) ,一个古拉格集中营的曝光,描绘了一个在劳动中找到尊严的普通受害者,几乎就像一个社会主义现实主义英雄。但是,尽管索尔仁尼琴的杰作无意中展示了苏联比喻对其作者的深刻影响,但索罗金的漫画转向刻意展示了苏联如何甚至老莫斯科人的心态仍然存在。” [2]维多利亚纳尔逊在她的评论中写道:“这是对一个完全堕落的社会秩序的令人发指的、淫荡的、过分的悲喜剧描绘,其绝对君主(仅称为“陛下”)是该国现任总统与其凶猛的 16 世纪绝对君主伊凡·格罗兹尼。” [3]

分析[编辑]

书名参考了亚历山大·索尔仁尼琴1962 年的小说《伊凡·杰尼索维奇一生中的一天》。[4]索罗金一直直言不讳地表达了他不仅不喜欢索尔仁尼琴作为一个男人,而且不喜欢他的写作风格和他的右翼政治,所以这个参考不太可能被理解为一个有利的致敬。[4]然而,这部小说的大部分内容是对 1927 年小说Za chertopolokhom(蓟背后)的模仿,彼得·克拉斯诺夫将军是 1919 年流亡的顿哥萨克东道主的前阿塔曼。 [5]克拉斯诺夫的小说,在巴黎以俄语出版,直到 2002 年在莫斯科出版时,它在俄罗斯几乎完全不为人知,并变得相当受欢迎,截至 2009 年第三次再版。[6] 蓟背后是未来历史,描绘了 1990 年代的俄罗斯被恢复的君主制统治,与西方断绝了所有联系,这与 Oprichnik 日(设定在 2028 年)完全相同,但只有索罗金颠倒了前提。[5] Oprichnik 日 所描绘的未来俄罗斯是反乌托邦的,就像克拉斯诺夫的未来俄罗斯是乌托邦一样。[7]

就像在 蓟的背后一样, Oprichnik 日的俄罗斯由一个恢复的君主制统治,这是一场造成数百万人死亡的世界末日灾难的结果。[8]在《蓟花的背后》中,克拉斯诺夫详细描述了苏联入侵波兰和罗马尼亚的失败,导致大量致命化学气体被释放出来,在小说开头杀死了数百万人;相比之下,索罗金对这场灾难的性质相当模糊,在他的小说中只将其描述为“灰色风暴”。[9] “灰色风暴”一词指的是 1917 年的“红色风暴”和 1991 年的“白色风暴”。,

在 Oprichnik 日的社会秩序 是由每天公开鞭笞、酷刑和处决敢于不同想法的俄罗斯人维护的,俄罗斯与中国的关系非常密切。[5]奥普里希尼克日中的沙皇在外表和性格上都与伊凡雷帝相似,与真正的伊凡很像,具有严厉、父权制的领导风格,将自己描绘成国家之父,将他的臣民描绘成他的“孩子” “需要他严格的监督。[6]就像伊凡雷帝一样,Oprichnik 日中的沙皇非常坚持他的臣民的“贞洁和清洁”。[3]

在克拉斯诺夫的小说中,俄罗斯人物穿着传统服饰;男人留传统的长胡须,女人编辫子;所有角色都以一种伪民俗的方式说话,意在唤起 16 世纪和 17 世纪的俄语。[10]除了故意不合时宜的俄语外,Oprichnik 日的语言还包括许多来自vory v zakone的俚语(“法律小偷”,即俄罗斯有组织犯罪,它在俄罗斯形成了一个非常独特的亚文化,并拥有自己的方言俄语)和 1990 年代至 2000 年代的新俄语俚语,使俄语听起来既非常现代又不合时宜。[10]在小说中,房子被称为术语,手机是mobilov,汽车称为merin(骡子)。[10] oprichniks的电话铃声是鞭子的噼啪声。[10]大麻在俄罗斯已被合法化,它“对一个简单的人没有伤害,但可以帮助他放松”。[10]

vory v zakone的亚文化,尽管他们的名字从事各种犯罪活动,其特点是有自己的方言和自己的规则。例如,vor(小偷)绝不能自愿服兵役;绝不能报案,即使是针对自己;并且绝不能作证反对另一个vor,即使他是竞争对手。vory最显着的区别标记是他们的身体上覆盖着精致的纹身,充满了他们在vory v zakone中的地位的象征意义,并且他们总是在脖子上佩戴东正教十字架。作为沃里他们以残暴、不道德和掠夺性的罪犯而闻名,他们的俄语方言在俄罗斯的地位很低,说沃里方言就像用他们的身体遮盖一样是犯罪的标志纹身。小说中的Oprichniki尽管自称是国家和社会的守护者,但他们使用沃里方言中的词语和短语,这一事实意味着讽刺和滑稽。[10]

就像在蓟后面一样,建造了一面巨大的墙来切断与西方的所有联系,而恢复的君主制下的俄罗斯使用先进的技术。[10]与中国长城相呼应的长城被称为俄罗斯长城。” [11]叙述者安德烈·科米亚加(Andrei Komiaga)在他气喘吁吁的散文中告诉读者,长城是必要的:“让我们远离恶臭。和不信的人,来自该死的赛博朋克,来自鸡奸者、天主教徒、忧郁症者、佛教徒、虐待狂、撒旦教徒和马克思主义者;来自自慰者、法西斯主义者、多元主义者和无神论者!” [3]

在Oprichnik 日,一条巨大的高速公路将俄罗斯与中国连接起来,中国文化影响力非常强,在家庭墙壁上常见的中国龙画和东正教图标,大多数人用筷子吃中国菜和传统的俄罗斯食物。[10]俄罗斯国家的主要收入是对中国商人征税,这些中国商人将他们的产品用庞大的卡车车队通过高速公路运往欧洲。[12] 在俄罗斯使用的一切都是中国制造的 主角哀叹“我们在中国床上生孩子!” 和“我们做中国厕所的生意!” [11]不像在蓟花后面在俄罗斯和中国是维护亚洲价值观的联盟中的平等伙伴的情况下,Oprichnik 日强烈暗示俄罗斯和中国并不是平等的,更富有和更强大的中国人是他们联盟的高级伙伴,俄罗斯人是他们的联盟中的次要伙伴. [10]

Oprichnik时代的俄罗斯似乎在中国的势力范围内,并暗示是北京领导人对莫斯科领导人发号施令,因为它声称俄罗斯军队使用的所有武器都是制造的在中国。[12]有一次,奥普里奇尼基人在与他们称为巴蒂亚(爸爸)的指挥官交谈时问他:“我们伟大的俄罗斯还要向中国磕头多久?” [13] Oprichnik 时代的沙皇对他的臣民来说是无所不能的,但实际上他可能只是一个傀儡领袖。通过 Komiaga 将小说中的俄罗斯描绘成世界上最强大的力量,他还抱怨“中国人正在克拉斯诺亚尔斯克和新西伯利亚扩大人口”。[13]沙皇通过鼓励他们对俄罗斯同胞采取更多暴力行为来转移Oprichniki对中国统治的恐惧的注意力。[13]

俄罗斯文学学者塔蒂亚娜·菲利莫诺娃指责索罗金出于对“黄祸”的恐惧,将这本小说与他所有的其他书籍一起创作。”,在他所有小说中反复出现的主题中指出,中国是一个扩张主义和经济主导的大国,将使俄罗斯服从其意志,而中国人则是一个没有灵魂、唯物主义的民族,没有任何积极品质,唯一的兴趣是纯粹的。[14]然而,索罗金的目标是与中国一样多的俄罗斯机构,他将其描述为培养一种扼杀知识创新和批评的令人窒息的保守主义,导致俄罗斯停滞不前并不可避免地落入中国的势力范围。[ 15]索罗金笔下的英雄往往是人文主义知识分子,他们必须与腐败、卑鄙和卑鄙的官僚作斗争,这些官僚在气质上反对任何变革以及俄罗斯群众的冷漠、无知和庸俗。[16]

就像在蓟的背后一样, Oprichnik 日的俄罗斯在技术上是先进的。[10]在小说中,巨大的地下高速列车连接了俄罗斯的每个城市,一切都已经计算机化。[10]每个家庭都有一个按摩浴缸,其墙壁上装饰着俄罗斯民间艺术。[10]模仿俄罗斯民间传说中的滑板-萨莫布兰卡(魔术桌布),当顾客在他们的餐厅点餐时,食物会从桌子里面冒出来。[10]家庭拥有高科技、计算机控制的冰箱和炉灶,而人们却不合时宜地用中世纪的陶罐烹饪食物。[10]但既然技术全是中国的,就不是俄罗斯政府的功劳。Oprichniki驾驶汽车,引擎盖上插着狗的脑袋,扫帚是伊凡雷帝的Oprichnina的象征。[10]就像真正的Oprichnina一样,Oprichniki酗酒并为沙皇和东正教教堂敬酒,同时从事极端虐待狂的暴力行为,这与他们自称坚持的基督教价值观完全相反。[3]

美国评论家维多利亚纳尔逊在她的评论中指出:“在法西斯气质的完美引导中,[叙述者]自豪地分享这些残酷的功绩的声音散发出一种天真的和多愁善感的虔诚,被恶毒的虐待狂和自私的狡猾无情地削弱了。 . 以近乎歇斯底里的热情爆发,现代的Oprichnik在他自己的十字架上画了个十字,并在他正义地对国王陛下的敌人施加令人作呕的暴力时援引了圣堂。[3]同样,小说中的Oprichniki自称是俄罗斯传统文化的超爱国捍卫者,但他们的大部分工作都在于烧毁俄罗斯文学的经典。[11]奥普里希尼基有长辫子,穿着传统的长袍,但随身携带激光枪。[11]

在蓟的背后,人们烧掉了他们的国内护照,以表明现在在沙皇统治下自由,而在奥普里希尼克日,人们烧掉了他们的外国护照,以表明现在不受外国影响。[17]在克拉斯诺夫的书中,“犹太人问题”得到了解决,因为“他们[犹太人]不再有权统治我们,也不能以假俄罗斯名义潜入政府”。[17]同样,在索罗金的小说中,“犹太人问题”被解决为:“这一切都一直持续到沙皇统治时期才腐烂——据此,未受洗的俄罗斯公民不应该有俄罗斯名字,而是根据他们的国籍命名。因此我们英明的沙皇终于解决了俄罗斯的犹太人问题。他将聪明的犹太人置于他的羽翼之下——而愚蠢的犹太人则四散而去”。[17]在克拉斯诺夫和索罗金的小说中,每个家庭都有一台电视机,只播放沙皇的日常讲话给他的臣民。[17]在这两本书中,人们在剧院观看爱国剧,随着巴拉莱卡的传统音乐起舞,听只唱民歌的歌手,阅读用 16 世纪华丽的俄语印制的精美报纸,这些报纸没有关于任何问题的社论。[17]

这两本书都关注维持社会秩序所必需的暴力。[18]尽管《蓟花背后》中的极端暴力被美化为维持社会秩序运转的唯一途径,但《奥普里希尼克之日》中的极端暴力却被呈现为令人厌恶和令人作呕。[19]在克拉斯诺夫的书中,国家实施的极端暴力是达到目的的手段,即维持社会秩序,但在索罗金的书中,国家的极端暴力具有心理性目的,并被视为一种宗教义务. [19]在索罗金的书中,暴力已经成为一种文化仪式,并成为社会运作方式不可或缺的一部分。[19]在索罗金的世界里,无端和施虐的暴力是社会互动的正常部分,在他的书中,暴力以一种将暴力与性和宗教联系起来的语言呈现。[19] 克拉斯诺夫指出,在亚洲社会中,集体优先于个人,因此认为俄罗斯是亚洲国家,而不是欧洲国家。

同样,在索罗金的书中,一切都是集体完成的。[19]通过Oprichniki帮助自己获得属于受害者的财产,这始终是合理的,理由是这对国家有好处。[11] Oprichniki的方式追求自己的利益,同时不断地高喊俄罗斯爱国主义的语言来为自己的罪行辩护,讽刺了弗拉基米尔·普京在俄罗斯享有很大权力和声望的前秘密警察官员siloviki。[11] siloviki倾向于从事严重的腐败,同时大喊超级爱国的语言,他们都只是为国家服务,对俄罗斯国家有利的事情总是对俄罗斯有利。[11]Komiaga 一直称其为“陛下”的沙皇以闪亮的全息图形式出现,散发着乏味和愚蠢的言论,Komiaga 坚持认为这代表了最深刻和最深刻的智慧,因为他坚信:“陛下看到了一切,听到了一切. 他知道谁需要什么”。[3]

在Oprichnik日,性和暴力总是集体进行。[19]小说中的Oprichniki的目的是消灭任何个人主义概念,并促进将“我们”重新确立为思考的基础,而不是“我”。[20]因此,叙述者安德烈·科米亚加(Andrei Komyaga)为唯一的罪行是成为思想自由的男孩的妻子的妇女轮奸,理由是这样做是为了促进所有人的集体认同。Oprichniki,因为所有Oprichniki都希望团结在一起成为一个没有任何个性或身份的集体思想。[20]在小说中,轮奸是Oprichniki的“标准程序” 。[20]在一天结束时,Oprichniki都互相鸡奸,形成了巨大的“人类毛毛虫”,因为成千上万的男人互相发生性关系,作为形成集体身份的努力的一部分。[20]在狂欢之后,Oprichniki互相残害,因为他们轮流在他们的腿上钻孔,这是一个自残过程再次完成以形成集体身份。[20]

在克拉斯诺夫的小说中,一个反复出现的主题是在主人公的脑海中出现的一个梦,他看到一个美丽的女孩受到俄罗斯神话中的三头巨龙zmei gorynych的威胁。[21]在蓟的背后,女孩象征着俄罗斯,zmei gorynych象征着西方。[21]在索罗金的小说中,科米亚加在致幻药物的影响下,想象自己和所有其他Oprichniki将他们的身体融合在一起变成了一个zmei gorynych。[21] zmei gorynych然后飞越大西洋摧毁美国这个个人主义和自由的土地。[21] zmei gorynych继续强奸并杀害一名象征自由和个人主义的美国妇女,标志着亚洲集体主义战胜西方个人主义,俄罗斯“我们”战胜美国“我”。[22]之后,Komyaga 得知他的其他Oprichniki都具有相同的愿景,表明他们的思想都被合并为一个集体实体。[21]

Komyaga 使用伪中世纪诗歌的风格将他疯狂的、吸毒的愿景描述为咒语,这使得他的愿景听起来既过时又亵渎神明。[21]就这样,索罗金颠倒了克拉斯诺夫书中的关键象征意义,将俄罗斯变成了男性zmei gorynych,而无辜的女孩变成了西方。[22] Oprichnik 日中描述的那种权力是一种特别的男性权力,因为Oprichnina被呈现为所有男性的“兄弟情谊”,而用来描述权力的语言是一种男性语言。[22] 女性在Oprichnik 日仅作为强奸受害者、艺人或性对象出现,因为不受欢迎的沙皇因其“迷人”的乳房而变得流行。[11]

Oprichnik 日的大部分内容都受到俄罗斯文学思想家米哈伊尔·巴赫金(Mikhail Bakhtin )的理论的影响,他在 1965 年的著作《拉伯雷与他的世界》中论述了弗朗索瓦·拉伯雷( François Rabelais ),他认为象征一个群体的集体怪诞身体的形象是这样创造的:身体的一部分是由另一个人的死亡形成的。[20]接受巴赫金的理论,索罗金让他的叙述者科米亚加将不幸的妻子轮奸的故事描述为对她个人的一种死亡,但对 所有违反同一身体的奥普里希尼基人来说是一种集体出生。同一进程和身份的一部分。[20]对于女人来说,个人痛苦和痛苦的行为变成了对Oprichniki生命的集体庆祝。[20]

巴赫金在《拉伯雷与他的世界》中指出,“一个物体的真实存在是它蒸汽的一面”,因此“被摧毁的物体并没有完全从现实中摧毁,而是获得了一种新的时空存在形式”。 “被破坏的物体重新出现在一个新的现实中”。[22]巴赫金认为,在法国中世纪狂欢节中,一个物体的破坏创造了一个“宇宙洞”,允许一个新物体取代它的位置,同时继续前一个物体的作用。[22] 受巴赫金论点的影响,科米亚加设想的美国毁灭是通过制造一个“洞”,让“好”的俄罗斯取代“邪恶的”美国成为“反存在”的“存在”。世界上最强大的力量。[23]

在被称为bylina的中世纪俄罗斯诗歌中,英雄通常是一个必须去寻找沙皇或公主的bogatyr (骑士);在社会主义现实主义苏联文学中发现了这一传统的回声,通常以工人英雄为特色,他必须执行类似于追求共产主义的任务。[18]这本书的大部分风格是对社会主义现实主义风格的讽刺,因为 Komyaga 必须在 24 小时内执行某种任务以维护国家权力并消灭自己的身份。[19]通过Komyaga在他的追求中取得了成功,他的成功也是他的失败,因为象征自由的白色种马在小说的结尾比小说开始时离他更远。当白色种马逃跑时,Komiage 喊道:“我的白色种马,等等!不要逃跑……你要去哪里?” [11]

另见[编辑]

评论[编辑]

- Aptekman,玛丽娜(2009 年夏季)。“转向过去或对俄罗斯民族主义未来的两种激进观点:彼得·克拉斯诺夫的蓟背后和弗拉基米尔·索罗金的Oprichnik 日”。斯拉夫和东欧杂志。53(2):241-260。

- 菲利莫诺娃,塔蒂亚娜(2014 年 1 月)。《中国俄罗斯:弗拉基米尔·索罗金著作中的帝国意识》。地区。3 (2): 219–244。doi:10.1353/reg.2014.0019。S2CID 129509290。